■戦前版と戦後版の違い

さて、PPKに限らずワルサーの銃が戦前と戦後でフォルムが異なるのは周知のことだろう。しかしその経緯について書かれることは少ない様に思う。

戦前ワルサー社のあったツェラ・メリスは大戦後ソヴィエト占領地区となった。西側に逃れて、再申請したパテントを管理する会社として再建したワルサー社は、生産拠点をライセンス生産の形で設け、競技銃はヘンメリー(スイス)で、それ以外はマニューリン(仏)でとなった。ワルサー社が独自の生産ラインを持つに至るのは'61年のことで、'50年に創設されていた南ドイツ・ウルムの会社の場所に、'54年の西独軍再建に伴うP38受注を受けて工場を設けた。しかしマニューリンとの関係はPP系の部品供給という形で'80年代後半まで続いたのだ。つまり戦後版PP系のフォルムはマニューリンがアレンジしたマークIIそのものだったという訳である。

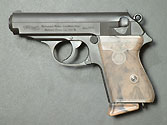

大雑把に書けば、戦前版PPKと、戦後のマニューリン・アレンジ版PPKとの違いは以下の4点であると言われる。

1)スライド前端下方が丸みを帯びる

2)スライド側面の平坦部の幅が拡がる

3)フレーム後端の延長

4)リアサイトの大型化

この中では、モデル化の際に2)が忘れられがち、あるいは省略されがちである。戦前型ではセフティを上げた状態でレバーの上にセレーションは出ない。

そして実はこれら以外の差異もある。フレームのトリガーガード上の抉(えぐ)りのラインは、戦前版ではトリガー前面のラインと綺麗に繋がっていたが、戦後版ではズレている。それから、マガジンキャッチのチェッカリングはグリップの傾きと向きが揃えられていたのに、マニューリン版ではなぜだか角度が違っている。

フランス人の、装飾品はいざ知らず工業製品とりわけ兵器に関してのずぼらさというかセンスの無さは、小銃や戦車を見るまでもない。と、その様に書きたいから書いているだけであって、実際の戦況下では時期や場所により様々な違いがあって然るべきだろう。但し少なくとも手元の資料に見るエーレンバッフェとRZM(ナチ官給品)は、以上の特徴を備えている。

|

戦前版左側面(CAW)

戦前版右側面(CAW)

戦後版左側面(マルシン)

戦後版右側面(マルシン)

戦後版PPKとしてはマルシン製MGは申し分のない出来なので、比較用に並べてみた(クリックで拡大)。 |